IL FRULLATO – IL LATO DELLA FRU a cura di Sara Fruner from NYC

Riguardando ai mesi d’oro in cui ho vissuto a Los Angeles, penso a tutto fuorché alla “Città degli Angeli”. Per me è, e rimarrà sempre, una di quelle donne sfatte, un tempo avvenenti, ma ora sfiorite, che mantengono un vago ricordo di quella bellezza perduta, ma che si sono lasciate andare all’eccesso, al vizio, e ora siedono languide su un letto di un motel, in attesa.

È pigra, Los Angeles. Viaggia con il sedere formato Kim Kardashian piantato in macchina 24 ore su 24. Manca dell’energia che accende la sorella minore San Francisco — viva, frizzante e fresca come un pompelmo. Manca della compostezza di San Diego. Los Angeles non ha nulla di angelico, se non il nome che porta. E quanto al nome, e alle origini di questi “Angeles”, saprà il nuovo Presidente che la città fu fondata nel 1781 da 44 coloni francescani provenienti dal Messico, e battezzata “El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Angeles de Porziuncula”, ovvero “il Villaggio di Nostra Signora la Regina degli Angeli della Porziuncula”? Oppure che la Porziuncola è una chiesetta che si trova ad Assisi, Umbria, Italia? Forse è meglio non sappia: immigrati messicani di origini italiane alle basi della seconda città degli Stati Uniti… Potrebbe anche decidere di chiuderla…

Non ha nulla di angelico questa città, eppure di angeli ne ha ospitati tanti. Tanti di loro hanno volato alto. Poi, a un certo punto, sono caduti, e non sono riusciti a rialzarsi. Uno in particolare non si dimentica facilmente. Ha segnato la storia del cinema, del costume, dell’essere femmine in un’epoca in cui prima dovevi essere femminile. E riposa in un cimitero minuscolo non solo per gli standard XXL americani, ma anche per i nostri XS europei, che siamo abituati a infilare il tanto nel poco. Il Westwood Village Memorial Park Cemetery, al 218 di Glendon Avenue, su Wilshire Blvd, una delle arterie più trafficate e imponenti della città. T’immagineresti, per lei, un mausoleo, una tomba funeraria degna di una faraona egizia. E invece, un semplicissimo loculo color carne, in un campo santo piccolo piccolo, seppur affollato di tanti illustri ospiti tra i quali Dean Martin, Farrah Fawcett, Peter Falk, Jack Lemmon, Truman Capote e Ray Bradbury.

L’angelo caduto a cui mi riferisco è Marilyn Monroe, all’anagrafe Norma Jeane Mortenson. Che cadde non perché non sapeva volare — volava eccome — né perché non portava gioia nella vita degli altri — la portava eccome, a detta dei diretti interessati. Cadde perché un angelo così, per stare in piedi, aveva bisogno di un amore totalizzante, diurno e notturno, costantemente presente. Trovò sulla sua strada uomini troppo impegnati — Joe di Maggio, Arthur Miller, JF Kennedy — che la amarono, certo, ma che coltivarono, contemporaneamente, anche altre grandi passioni. Baseball, scrittura, politica, una Jackie — le Jackie sono rivali imbattibili. Marilyn era una creatura affamata di attenzioni. Lo si legge nella dorata disperazione che scandisce la sua vita, e fra i suoi appunti: “Avere qualcuno a cui poter dire ‘A domani’ tutte le notti non è una cosa da poco. È mettersi a letto e sapere che, anche se ci si sente soli, non si è mai soli”.

Era in tutto e per tutto l’opposto dell’angelo del focolare, che lei, paradossalmente, agognava tanto ad essere. Una moglie, dei figli. Soprattutto dei figli. Questo avrebbe desiderato. Ma la storia la ricorda come la pin-up che ammicca da una copertina di Playboy, sdraiata su un letto di raso scarlatto. Oppure fasciata in un abito a sirena mozzafiato, mentre intona, non completamente in sé, “Happy birthday, Mister President”.

Il cinema ha senz’altro contribuito a minarne l’equilibrio già traballante. I ruoli che le proponevano la rinchiudevano nello stereotipo della bionda svampita che però “faceva simpatia” e divertiva — una specie di fenomeno da baraccone ma con un corpo da urlo. E di qui tutte le commedie brillanti in cui Marilyn, in effetti, brillava.

Era naturalmente portata per la commedia e studiava la parte con ossessiva maniacalità — oltre all’equilibrio, anche la sicurezza in se stessa traballava. Ma la 20th Century Fox non le propose mai dei ruoli più impegnati, nei quali avrebbe brillato forse ancora di più. Il fisico dirompente che si ritrovava l’aveva aiutata all’inizio della carriera, ma poi divenne una sorta di prigione che la costringeva a ospitare sempre personaggi seducenti e spiritosi, ma privi di una qualsiasi profondità.

Non si facciano smorfie, allora, quando si dice che la bellezza può essere controproducente. Per Marilyn, a un certo punto, lo fu. Per tante donne lo è, e non solo nel mondo dello spettacolo o del cinema.

Ma non abbiamo modo di sapere se, andando avanti con l’età, sarebbe stata dimenticata, come succede a tante star di oggi che, ree di registrare l’invecchiamento sul proprio fisico, si vedono finire nel dimenticatoio di Hollywood. Marilyn morì a 36 anni: non ebbe il tempo di vedersi addosso i segni degli anni. Non sappiamo nemmeno come avrebbe reagito. Botox alla Nicole Kidman? Patto con il diavolo stile Cher? Oltranzismo contro la chirurgia estetica sull’onda di Brigitte Bardot? Farsi ritoccare naso e mento nel 1950, all’inizio della carriera, fu molto probabilmente la decisione del suo agente — che pagò per i due interventi — più che una volontà personale.

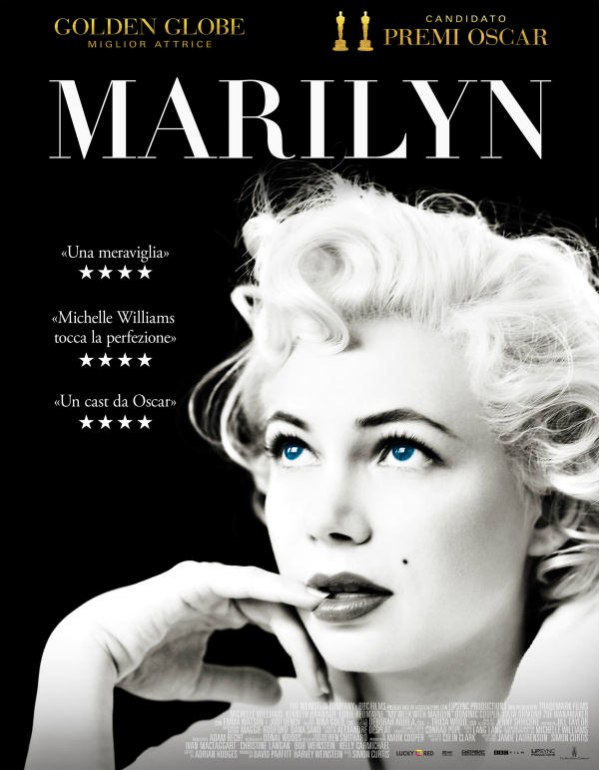

Molti film hanno cercato di raccontarne l’aspetto meno stereotipato, fallendo, oppure portando a casa un pareggio, ma certo non la vittoria. Non se ne faccia una colpa ai registi: afferrare un’icona così inafferrabile è una sfida quasi persa in partenza — non parliamo poi della persona dietro l’icona. Tra questi, tuttavia, se ne salva uno, Marilyn, di Simon Curtis, 2011. Il film prende spunto dalla settimana che il ventitreenne Colin Clarke, terzo assistente alla regia di Il principe e la ballerina, passò con lei — Clarke pubblicò i diari di quei memorabili sette giorni solo nel 1995. L’interpretazione di Michelle Williams, che restituisce la persona più che il personaggio, l’intuizione del regista di non cimentarsi con l’immane storiografia sull’attrice ma di concentrarsi su una settimana della sua vita vista da una prospettiva esterna, e soprattutto, l’idea di mostrare il pulcino dietro la (presunta) pantera contribuiscono a demitizzare il mito. Demitizzare i miti è un’operazione sana tanto per i soggetti mitizzanti quanto per gli oggetti mitizzati giacché accorcia il divario che l’idealizzazione spalanca tra i primi e i secondi.

Dopo aver visitato il piccolo di cimitero su Wilshire Blvd, ogni volta che rivedo un suo film, o che incontro la sua sagoma così familiare — familiare la sua sagoma, come una di famiglia — non penso al vestito bianco che sventolava sotto la grata di una metropolitana newyorkese. Non penso nemmeno al long dress rosa confetto con cui stendeva tutti i suoi spasimanti in Gli uomini preferiscono le bionde. Nemmeno ai diamanti migliori amici delle donne, al bettybooppiano Poo poo pi doo. Penso ai quaderni che teneva, all’acume naturale di cui era dotata, e a quanto deve essersi sentita persa, quella notte di agosto del 1962.

La lapide, come si vede nell’immagine, è sigillata da un bacio e un fiore. Per vent’anni, dopo la morte di Marilyn, Joe Di Maggio vi fece recapitare un mazzo di rose rosse, tre volte la settimana.

Si dice che, anche dopo la morte di Joe, baci e fiori non manchino mai. Mi piace che qualcuno, tutti i giorni, doni a Marilyn, angelo caduto mai scordato, ciò che Norma Jeane aveva tanto desiderato: un bacio e un fiore, la premura quotidiana.